Стержень и направленность творчества

Известно, что начиная с 1940-х и до самого конца 1950-х годов было «две Уствольской».

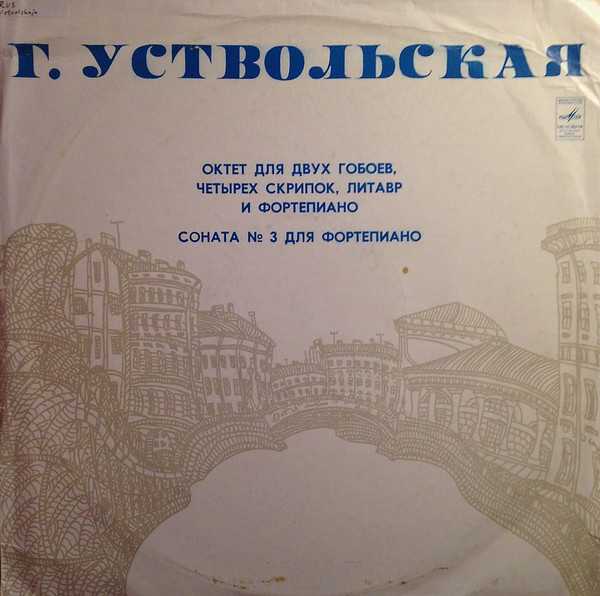

Первая, известная в те годы лишь узкому кругу слушателей, – автор Фортепианного концерта (1946), первых четырех сонат (1947-1957) и 12 прелюдий для фортепиано (1953), Трио (1949), Октета (1950), Сонаты для скрипки и фортепиано (1952) и Большого дуэта для виолончели и фортепиано (1959).

Но была и другая Уствольская, хорошо знакомая публике тех лет, – автор «симфонических полотен». Таких как былина «Сон Степана Разина» (1949), две поэмы («Огни в степи», 1958, и «Подвиг героя», 1957), «Спортивная» сюита (1959) и, наконец, Симфония №1 (1955) на тексты Джанни Родари.

Первая симфония Уствольской, написанная на слова Джанни Родари для оркестра и двух поющих мальчиков-солистов, внешне хотя и близка к ставшему традиционным (начиная с Малера) облику вокальной симфонии, но ее интонационный склад и сам выбор текстов итальянского поэта-коммуниста, почитавшегося в Советском Союзе, весьма и весьма далек от советского симфонического оптимизма. Там говорится о детях, лишенных света и радостного детства. Это сочинение написано полностью зрелым языком Уствольской, без поправок на «внешние» элементы. Здесь – и выражение лишь «общего настроения» текста (путем следующих друг за другом схожих коротких фраз-попевок), и «ритуальная» повторяемость отдельных ячеек, «выколачивания» с характерной для Уствольской тембровой окраской (массивы духовых, рояль, литавры).

Образ «оставленности светом» полностью предвосхищает поздние сочинения Уствольской, в которых он трактуется уже в духовном значении, но воспринимается со всей физиологической зримостью. Сама она называла это «музыкой из черной дыры». (В наши дни эта самохарактеристика композитора превратилась в расхожий трюизм.)

В конце 1950-х годов Уствольская отходит от своего учителя, полностью отказывается от творческих компромиссов и ведет жизнь затворника, весьма небогатую на внешние события. Единственное сохранившееся ее сочинение, датированное 1960-ми годами, – Дуэт для скрипки и фортепиано (1964).

Литургические (или, если угодно, псевдолитургические) названия и тексты сочинений Уствольской, появившихся с начала 1970-х годов, недвусмысленно подчеркивают их экзистенциально-духовную направленность. Интересно, что по мере нарастания творческой бескомпромиссности и усиления настроений мрака в ее поздних «симфониях» (со Второй по Четвертую – исключая, впрочем, Пятую, в которой слышно значительно больше «просвета») уменьшаются и инструментальные составы ее сочинений. В Четвертой и Пятой симфониях это всего лишь четыре и пять инструментов соответственно (!).

Во всех этих сочинениях также неизменно участвует человеческий голос – хотя он гораздо реже поет и гораздо чаще «мелодекламирует» тексты. Голос в них всегда звучит одиноко, из подполья, словно рвущийся из глубокой бездны к Божественному. Не случайно автор подчеркивает, что это «голос соло», и ставит в партитуре его обозначение уже после перечня инструментов, участвующих в сочинении. Голос вступает всегда редко и весьма скупо. Это даже не столько пение, сколько выкрик, ощущение себя во Тьме, из которой лишь угадываются далекие очертания Света. Если последняя симфония Уствольской написана на слова канонической молитвы «Отче наш», то в самых мрачных по настроению Второй, Третьей и Четвертой симфониях звучат русские переводы коротких отрывков из поэтических текстов Германа Расслабленного (Германа из Райхенау, 1013-1054) – средневекового монаха, поэта и музыканта, с самого детства страдавшего параличом. Как и всегда у Уствольской, эти тексты сводятся лишь к нескольким строкам и трем-четырем словам, а их молитвенность звучит как навязчивая идея – притом весьма точно передающая «обсессивную» музыкальную драматургию.

Прямая речь

Уствольская была человеком неконтактным, и прямой речи от нее осталось очень мало. Практически вся она собрана в книге Ольги Гладковой («Галина Уствольская. Музыка как наваждение», СПб, 1999) – ученицы и «эккермана»-собеседницы Уствольской. А также – на уже упомянутом сайте, посвященном ее творчеству (http://ustvolskaya.org).

Несомненная ценность прямой речи композитора – донесение авторского намерения до исполнителя и до слушателя, чтобы оно как можно точнее отразилось в звучании и в восприятии музыки. Но для музыки всегда убийственно, когда ей раз и навсегда навязываются «единственно верные» подходы. Мне кажутся мертвяще-схоластическими бесконечные мантры о том, можно ли сочинения Уствольской называть «камерными», можно ли назвать их «религиозными», можно ли их анализировать, и т.д. и т.п. Большой проблемой были для меня всегда также попытки монополизировать творчество Уствольской и его интерпретацию, культивируемую ближайшими родственниками или учениками.

Многие сочинения Уствольской написаны для небольших, но при этом часто необычных инструментальных составов. Но Уствольская категорически против того, чтобы называть любые ее работы «камерной музыкой»:

Это, несомненно, обоснованная авторская позиция. Но хочется спросить: можно ли с этой же самой точки зрения называть «камерной музыкой» «Квартет на конец времени» Мессиана? Шесть багателей для квартета Веберна? Мощнейший Фортепианный квинтет Брамса? Столь же мощное Трио Чайковского «Памяти великого художника»? Или, наконец, последние квартеты Бетховена, каждый из которых раскрывает свой неповторимый космос? В конце концов, в определении «камерная» речь идет не о характере музыки, а всего лишь о ее месте в каталоге сочинений и о возможном размере концертной площадки для ее исполнения.

Уствольская утверждает: «Мои сочинения не религиозны, но, несомненно, духовны, потому что в них я отдала себя всю: мою душу, мое сердце»; «Я включила в свой Каталог мое истинное, духовное, не религиозное творчество». Далекость ее музыки от христианского понимания религии совершенно очевидна – тем не менее в своих сочинениях начиная с 1970-х годов она пользуется литургическими названиями и христианскими текстами. Содержание этой музыки вызывает постоянное ощущение духовной покинутости и пребывания в глубокой бездне. Здесь скорее не христианство, а манихейство, для которого изначально существуют две чужеродные противоположные силы – Свет и Мрак, никак не связанные и не имеющие ничего общего. Многое здесь, очевидно, и от пара-религиозного мироощущения подпольного русского сектантства. Тем не менее всё это тоже формы религиозности – правда, совершенно еретической с точки зрения ортодоксального христианства. Но тогда непонятно использование в этих сочинениях текстов канонических молитв или стихов средневековых монахов. Не говоря уже о том, что Уствольская сама не раз употребляла слово «молитвенный», говоря о настрое своей музыки.

Уствольская говорит: «Всех, кто действительно любит мою музыку, я прошу воздержаться от ее теоретического анализа». Несомненно, для самой Уствольской рождение ее музыки происходило путем вдохновения и озарения, а «композиционный процесс» заключался в постоянном проигрывании и прослушивании своих произведений внутри себя, без рационально-аналитического их постижения, – явление, в чем-то тоже сродни обсессии. Но интуитивный способ возникновения той или иной музыки вовсе не означает, что эта музыка недоступна рациональному осмыслению. Другое дело – рациональный анализ может дать ответ на вопрос «как?», но далеко не всегда дает ответ на вопрос «почему?».

Пожалуй, единственное, с чем я безоговорочно готов согласиться в самооценке Уствольской, – это с ее уверенным отказом причислять себя к музыкальному «авангарду». При всей радикальности Уствольской ее отличало от авангарда самое существенное: полное безразличие к поисковым задачам, касающимся языка, форм или средств выразительности. Всё это было найдено и обретено ей с самого начала, с самого первого сочинения. Отныне перед ней стояла лишь одна поисковая задача – всё большего и большего раскрытия себя в звуках, с каждым разом усиливая степень экзистенциального выкрика. К авангардизму все это имеет отношение крайне далекое, и здесь Уствольская является абсолютным аутсайдером на фоне явления, которое собирательно называют «послевоенной новой музыкой в бывшем СССР».

Воспоминания

Летчики-бомбардировщики

Белослудцев Валентин Николаевич

В день больше одного вылета не сделаешь. Расстояние от Архангельска до Мурманска довольно большое, мы ходили прямо через Белое море и Кольский полуостров. Полеты, в основном, выполнялись бреющие, потому что немецких истребителей тогда очень много летало, особенно, по Кольскому полуострову. Они летали и охотились за нашими самолетами. Нас спасало только мастерство бывших гражданских летчиков, которые буквально брили по елкам. Самолеты были камуфлированные, мы проскакивали незамеченными немцами.

Танкисты

Котлов Михаил Михайлович

И если была возможность заменить – меняли. Каким образом? На борту танка всегда возили… бревно, чтобы создать крановое устройство. В башню вставляли бревно. Вешали лебедку и заменяли. В целом выход танка из строя зависел от вида боя. Если бой наступательный, там, скорее всего, танки страдали из-за вражеских снарядов. Как правило, до предусмотренных техническим регламентом 500 часов эксплуатации мотора мало танков доживало. В основном они сжигались в боях.

Гражданские

Пругло Василий Михайлович

После освобождения хутора нас заставляли ночами дежурить для того, чтобы вовремя обнаруживать бежавшие из окружения части немцев и румын. Нам говорили, что они голодные и будут стараться заходить в хутора, чтобы чем-нибудь поживиться. Вот мы с винтовками и бродили всю ночь, вслушиваясь в темноту.

Гражданские

Барсученко Мария Тимофеевна

Начальник станции говорит: «Литневская и Гончаров, идите в разведку, посмотрите, что на станции делается». Мы пошли. Прошли, наверное, половину, смотрю, Гончаров варежкой так делает, кладет на рельсы и сел. Я говорю: «Петр Иванович, вы что, плохо вам?». Отвечает: «Нет, Маня, не плохо. Я туда не пойду. У меня дети, будут плакать за мной. А у тебя никого нету, плакать за тобой некому, иди». Я говорю: «Вы что?». «А ничего», — отвечает он.

Танкисты

Пилипенко Николай Варфоломеевич

Очень часто, мы теряли много людей. Немцы следили за нашей частью так, что мы даже не могли расположиться надолго в одном месте, часто переезжали. Это мешало выпуску танковых деталей.

Артиллеристы

Терещенко Михаил Васильевич

В моем подчинении было четыре орудия, расположенных друг от друга метрах в тридцати. Они не выставлялись строго по прямой линии, могли стоять кто чуть впереди, а кто-то слегка позади, в зависимости от местности и от необходимости. Иногда всю батарею не разворачивали, ограничившись парой орудий. Для контрбатарейной борьбы часто использовались бризантные боеприпасы, у которых на взрывателе выставлялась дальность срабатывания.

Танкисты

Хомич Анатолий Семенович

Тогда я понимал, что я, возможно, уже не жилец, действовал так, будто я смертник. Меня убить было очень легко: пришел бы немец со стороны, гранату кинул и все, меня бы разорвало. В голове у меня тем временем вырисовывался бой: если будут стрелять, тогда я гранату кину. Все равно терять мне уже нечего. Как только все утихло, я вылез, дополз до кустов, там уже перебежками добрался до места.

Летчики-бомбардировщики

Брок-Бельцова Галина Павловна, часть 2

Враг не дурак! Он технику знает иногда лучше, чем тот, который ею управляет. Поэтому, зная наши мертвые зоны, он, чтобы мы не смогли по нему стрелять, заходил с той стороны один или два раза и уходил, чтобы развернуться и свои пушки направить на нас. И какая хитрость остается, если ты его не можешь сбить, зная, что он сейчас собьет тебя?! – Летчик бросает машину вверх, вниз, в сторону, не дает противнику прицелиться. Это уловка – да, это выход – да! Надо уметь найти выход из любой критической ситуации.

Показать Ещё

Параллели и преемственность

Уствольская говорит о личной выстраданности своего авторского языка и его обретении исключительно путем жизненного и слухового опыта.

Одно из главнейших качеств Уствольской – сильнейшая интонационная насыщенность ее музыки. Это свойство имеет очевидные корни как в Шостаковиче, так и вообще в русском музыкальном сознании. Шостакович, консерваторский наставник и долгое время близкий друг Уствольской, был единственным композитором, у которого она могла реально чему-либо научиться и чью музыку она несомненно хорошо знала. Как бы в дальнейшем ни разошлись их творческие пути и ни испортились их личные отношения, как бы впоследствии Уствольская ни настаивала на полном отсутствии какой-либо связи своего творчества с музыкой Шостаковича, ее музыка если и ушла далеко от него по языку и форме, она все равно воспринимается как продолжение если не буквы, то духа творческой линии Шостаковича, возведенной в предельную степень экзистенциальной мощи, обретшей крайнюю меру аскетичности и столь же крайнюю, гипертрофированную меру экспрессии.

Одновременно Уствольская наследует и другой линии русской музыки, мыслящей «ячейками» и «блоками» – ритмическими, попевочными, с сильнейшей акцентностью. Эта линия идет уже от Стравинского, а до него – через архаично-ритуальные основы русской традиционной музыки. Отсюда бесконечная повторяемость у Уствольской коротких ячеек-фигур, их «выколачиваемость», расширения-сужения и их ассоциативные смены.

Вообще, специфически русские качества Уствольской – утопизм и одновременно крайний максимализм.

Мощная преемственность у Уствольской связана с ее родным городом, без которого она не представляла своей жизни и который почти никогда не покидала. Ее творчество – явление специфически петербургское. Ощущение «крика из подполья», которым наполнено большинство ее произведений, очевидно ведет свою родословную от фантомов Гоголя, Достоевского и Хармса. Крайний максимализм, сумрачность и интровертная замкнутость – эти специфические качества Уствольской вообще очень характерны для творческой интеллигенции Ленинграда / Санкт-Петербурга.

В быту

Уствольская любила красиво одеваться, шила платья по собственным эскизам, никогда не наносила макияж, но следила за красотой рук, регулярно посещая маникюрного мастера на Финском проспекте. На этом ее женственные проявления заканчиваются: она ненавидела быт, не любила готовить и была почти невыносима в семейной жизни. Сегодня модель брака Уствольской можно было бы назвать патриархатом наоборот: в запальчивости она даже могла поднять на мужа руку. Твердость и жесткость ее характера отражались и в речи: «Она была страшной матершинницей», — признается Константин Александрович. Но у холодности и жесткости Уствольской есть другая сторона: она часто болела, не любила дневного света, никогда не пользовалась общественным транспортом, предпочитая такси, — жизнь в социуме была для нее ежедневным испытанием.

Документальный фильм о Галине Уствольской «Возглас во вселенную»

Разговор Галины Уствольской с Райнбертом Де Леу

Галина с детства была свободомыслящей и независимой от общественного мнения: будучи аутсайдером в школе, она сбегала с уроков и в одиночестве допоздна бродила по городу.

Самобытность

Уствольская – композитор, который никому не подражает и которому никто не может подражать. Она во всем оставалась независимой и радикальной, во всех ее сочинениях присутствует неизменный налет «подпольности». Она была личностью принципиально несистемной. Она единственная у нас, кто не сделался провинциально-уменьшенной копией западного авангарда – который она, скорее всего, попросту не знала.

Уствольскую можно безошибочно узнать по одной строчке из любой ее партитуры. К этим «фирменным» признакам относятся и авторская «безметрическая» запись, и частые фортиссиссимо-пианиссиссимо, движения ровными длительностями и «выколачивания» сверхплотными кластерами, столь же сверхплотными однородными тембровыми блоками. Из-за чего Уствольская так часто прибегает к крайне «непрактичным» инструментальным составам своих сочинений, где может быть от 6 до 8 инструментов одного вида. Борис Тищенко, учившийся в свое время у Уствольской (а затем уже – у ее учителя Шостаковича), писал: «Удельный вес каждого ее сочинения, каждой ноты столь велик, что заставляет вспоминать о далеких звездах, где плотность вещества такова, что наперсток его на земле весил бы несколько тонн».

Реже говорят, наоборот, о наивно-детском начале в ее музыке. Когда я, среди прочего, давал послушать Дуэт для скрипки и фортепиано Уствольской современному берлинскому композитору Вальтеру Циммерману, он сказал: «Это напоминает мне ребенка, который кричит: “Хочу так!!!”».

Свою музыку Уствольская могла услышать только сама в себе. И она всю жизнь слушала только ту музыку, которую ей диктовал внутренний голос. Сама она считала, что музыку ей диктует Бог. В те годы, когда она начинала свой путь, ей негде было черпать образцы для подражания. Сочинения авторов, уже объявленных к тому времени «формалистами», запрещалось выдавать студентам в консерваторских библиотеках. Первые абсолютно зрелые произведения Уствольской, написанные совершенно самостоятельно и бескомпромиссно, появились задолго до всем известных нам эстетических прорывов хрущевской «оттепели», в мрачные времена зубодробительных идеологических кампаний конца 1940-х – начала 1950-х годов. Она не изучала и не анализировала чужих сочинений, всю жизнь оставалась отшельником, аскетом и аутсайдером, не принадлежавшим ни к одной из школ или творческих групп. Притом – отшельником совершенно добровольным и до крайней степени замкнутым в себя. По словам Константина Багренина, «она принимала очень мало музыки в своей жизни». (Здесь и далее я сохраняю орфографию оригинала с сайта http://ustvolskaya.org – который, по-видимому, и ведет правонаследник Уствольской.)

«Открытие» и прижизненная известность»

Настоящая известность у нас в стране пришла к Уствольской лишь после того, как ее «открыли» на Западе. Тогда же состоялись первые в жизни композитора выезды за границу. Уствольской к тому моменту было уже более 70 лет. К тому времени ее стали исполнять в России на «серьезных» музыкальных площадках.

Даже по меркам XX–XXI веков Уствольская принадлежит к высшей лиге композиторов-долгожителей. Среди наших соотечественников – во всяком случае. А в последние полтора десятилетия жизни Уствольской ей досталось признание, о котором многие композиторы могут только мечтать. Но за все эти счастливые годы из-под ее пера не вышло ни одного нового сочинения. Последняя ее завершенная работа, Симфония №5 («Amen»), датирована 1990 годом. Пришедшее затем признание, фестивали, концерты, записи на компакт-диски – всё это производило впечатление уже мемориальных акций при живом авторе.

По ее словам, она перестала ощущать божественную руку, диктующую ей новые сочинения. Все последние пятнадцать лет она не принимала участия в публичной музыкальной жизни, очень редко общалась с другими композиторами, с музыковедами и критиками, избегала журналистов и крайне неохотно давала интервью.

Новая сакральность

Сегодня, когда композитору приходится давать отчет о том, как именно создана его музыка, кажется невероятным стремление скрыть внутреннее устройство своих произведений. Но каждый творец, который понимает тщетность музыкального анализа собственного творчества, может повторять слова Уствольской:

Музыковедам, которые разбирали ее произведения, порой не хватало точных слов, и они обращались к мистическим метафорам: «первозданная магическая сила», «массовый гипноз», «космический, марсианский удельный вес каждой ноты» — таких определений удостаивается музыка, в которой всё стремится к пределу. Удивительно, но, не пытаясь до основания разрушить старый музыкальный мир и не увлекаясь типично авангардистскими средствами, Уствольская достигает крайней степени экзальтации, к которой стремились многие экспериментаторы XX века.

Музыкальное творчество

Композиция как самоцель

Уствольская отказалась от пусконаладочных работ. Когда она столкнулась с финансовыми трудностями, она сочинила «музыку для употребления», но отметила эти партитуры пометкой « За деньги» и не включила ни одно из этих произведений в свой список работ. Если со временем ей не нравилась одна из ее композиций, она уничтожала ее или приказывала уничтожить. В ее списке всего 25 работ, а общее время звучания составляет менее 7 часов.

стиль

Характерно «зарождение» музыки из «зародышевой клетки»: в начале короткое интонационное ядро, из которого развивается музыка, иногда монотематическая. Ограниченный выбор средств выражения гарантирует необычные инструменты, например, фортепиано, пикколо и туба. Обычно выразительные возможности каждого инструмента исчерпаны.

Никакой «минимальной музыки»

Некоторые особенности музыки Уствольской можно найти и в ее ближайших коллегах. Списки Dorothea Redepenning : предпочтение несопоставимых цветовых комбинаций, письмо без штриховых линий, включая ортодоксальные мелодии, без среднего регистра и средней динамики. Массивные звуковые эффекты и кластеры также не редкость для Альфреда Шнитке или Арво Пярта .

Уникальность заключается, скорее, во всеобъемлющей разреженности в сочетании с величественным эффектом: несколько мотивов, несколько нот, мало инструментов, но которые создают монументальный звук и вызывают интимную, возвышенную атмосферу. Независимо от редкого состава, их музыка предназначена для больших благочестивых пространств, таких как церкви, потому что, как и в случае с Гией Канчели , тишина становится музыкой для Уствольской. Ее 4-я симфония свидетельствует о бесплодии: четыре музыканта, время звучания всего 7 минут, но по своему действию похоже на симфонию.

Несмотря на свою разреженность, музыка Уствольской никогда не звучит как так называемая минималистичная музыка : в Уствольской повторения служат не гармонии, а диссонансу и в основном передают такие чувства, как агония, страх или бунт. Кроме того, есть множество резких контрастов, которые редко встречаются даже в Канчели. Еще одна характерная черта ее музыки, которая явно отличает ее от музыки Пярта, например, ее склонность к пунктуальности: пунктуальные резкие тона вместо длинных мягких тонов.

Уствольский миф

Уствольская редко комментировала собственные работы. Но есть три известные цитаты:

Как автор нескольких сонат для фортепиано соло, нескольких дуэтов и трио и симфонии всего для четырех музыкантов, она сказала:

— Галина Уствольская

Как композитор 5 симфоний она сказала:

— Галина Уствольская

Самая известная цитата в конечном итоге служит для создания мифа. Эта цитата, которая забирает ее музыку «по закону о соотношении»:

— Галина Уствольская