Слайд 3За свою короткую жизнь Шуберт написал более 600 песен. Мы

же вспомним лишь несколько из них.Из песен, написанных в ранний

период творчества, выделяются созданные на стихи немецкого поэта Гёте истинные шедевры вокальной лирики — «Маргарита за прялкой» и «Лесной царь».Песня Маргариты — отрывок из «Фауста» Гёте. Это по сути дела миниатюрная драма, рассказывающая о любви Маргариты к Фаусту, о ее тоске, предчувствии разлуки, одиночестве и страдании. Большое значение в передаче этих чувств играет фортепианное сопровождение, подражающее движению прялки. Но это не просто жужжание прялки. Именно сопровождение с первых же тактов передает ощущение беспокойства и скрытой тревоги.

Слайд 7Оба цикла Шуберта написаны на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера.

Они являются биографическими записями от лица героя. Они даже сюжетно

связаны между собой. В обоих циклах герой — скиталец, ищущий в жизни счастья и любви. Но на жизненном пути он все время сталкивается с непониманием и невзгодами. В первом цикле — «Прекрасная мельничиха» — это юноша, только вступающий в жизнь. В «Зимнем пути» это уже надломленный, разочарованный человек, у которого жизнь уже позади. Переживания героя в песнях Шуберта тесно переплетаются с жизнью природы, которая как бы связана с этапами человеческой жизни. В первом цикле фоном служит весенняя природа, во втором — суровый зимний пейзаж.

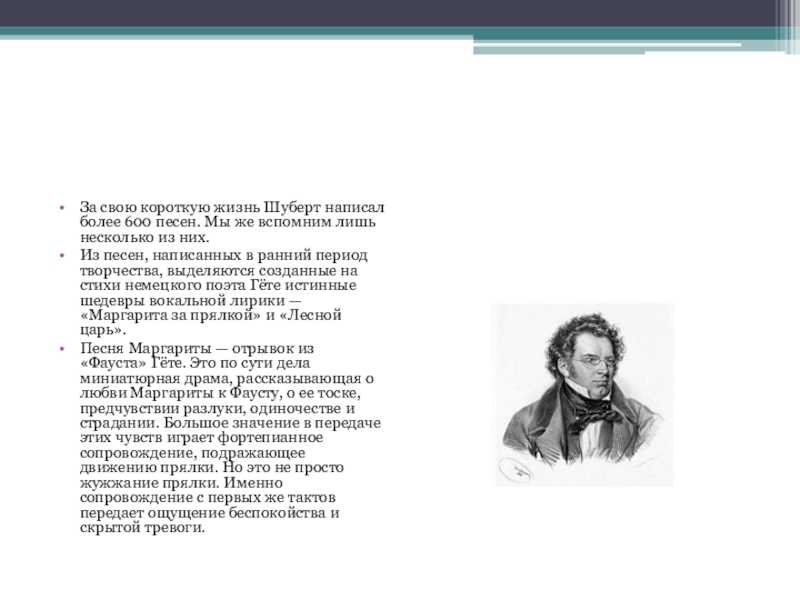

Слайд 2 Вокальное творчество Шуберта Песня была одним из излюбленных жанров романтического искусства. В

ней отразилось тяготение романтиков к народности, желание во всем многообразии

песенных форм раскрыть мир человеческих чувств и настроений.И в творчестве Шуберта песня заняла одно из главных мест. Своими корнями вокальное творчество Шуберта уходит в народную музыку. Многие его мелодии очень похожи на народные, хотя все они — плод его собственного искусства. Они так же просты, искренни, доходчивы, что является важным качеством народного творчества. Шуберт никогда не использовал подлинные народные темы, но народная основа всегда проявляется в его песнях.По словам известного музыковеда Б. Асафьева, Шуберт в области песни совершил то, что Бетховен совершил в области симфонии. Бетховен выразил и обобщил героические идеи своего времени, а Шуберт явился «певцом простых естественных помыслов» и глубокой человечности. Действительно, герой его песен — простой человек. Маленький, несчастный человек, такой же, как он сам. И единственной опорой ему в жизни служит природа. Потому в песнях Шуберта мы слышим журчание ручейка, шелест леса, пение птиц. Именно им поверяет герой свои мысли и чувства.

Слайд 6Вокальные циклыОсобое место в творчестве Шуберта занимают его вокальные циклы.

Известно, что один из самых ранних циклов создал Бетховен в

1816 году. Он назывался «К далекой возлюбленной». Композитор показал в нем единый образ героя в разные моменты его переживаний. Но расцвет песенных циклов приходится на творчество Ф. Шуберта, а затем Р. Шумана.Надо отметить то, что подобные лирические циклы вообще характерны для романтического искусства. Они особенно были распространены в поэзии. Стихотворные циклы писал Генрих Гейне, например. Романтическая вокальная музыка многое почерпнула из поэзии. В основе песенных циклов лежит какой-либо поэтический сюжет. Разные этапы этого сюжета раскрываются в сменяющихся песнях и передают мысли и чувства героя. Очень часто в таких циклах композитор говорит от первого лица, как бы делая себя героем этих переживаний. А это придаёт им черты автобиографии. Поэтому такие сочинения становятся лирической повестью, исповедью, дневником.Шуберт написал два вокальных цикла: «Прекрасная мельничихам и «Зимний путь». Правда, часто вокальным циклом называют еще один сборник его романсов — «Лебединая песня». Но циклом его назвать нельзя — в нем нет сюжетной линии. Эти песни были объединены в сборник уже после смерти композитора.

«Гретхен за прялкой»

В «Фаусте» Гете песня Гретхен – небольшой эпизод, не претендующий на полноту обрисовки этого персонажа. Шуберт же вкладывает в нее объемную, исчерпывающую характеристику. Основной образ произведения – глубокая, но затаенная печаль, воспоминания и мечта о несбыточном счастье. Неотступность, навязчивость основной мысли вызывает повторение начального периода. Он приобретает значение рефрена, запечатлевающего трогательную наивность, простодушие облика Гретхен. Печаль Гретхен далека от отчаяния, поэтому в музыке есть оттенок просветленности (отклонение из основного d-moll в C-dur). Чередующиеся с рефреном разделы песни (их 3) носят разработочный характер: они отмечены активным развитием мелодии, варьированием ее мелодико-ритмических оборотов, сменой тональных красок, главным образом мажорных, и передают порыв чувства.

Кульминация строится на утверждении образа воспоминания («…пожатье рук, его поцелуй»).

Как и в балладе «Лесной царь», здесь очень важна роль аккомпанемента, образующего сквозной фон песни. В нем органически сливаются и характеристика внутреннего возбуждения, и изображение прялки. Тема вокальной партии непосредственно вытекает из фортепианного вступления.

В поисках сюжетов для своих песен Шуберт обращался к стихам многих поэтов (около 100), очень различных по масштабам дарования – от таких гениев, как Гете, Шиллер, Гейне, до поэтов-любителей из своего ближайшего окружения (Франц Шобер, Майрхофер). Наиболее стойкой была привязанность к Гете, на тексты которого Шуберт написал около 70 песен. С юных лет восхищала композитора и поэзия Шиллера (более 50). Позже Шуберт «открыл» для себя поэтов-романтиков – Рельштаба («Серенада»), Шлегеля, Вильгельма Мюллера и Гейне.

Фортепианная фантазия «Скиталец», фортепианный квинтет A-dur (иногда его называют «Форельным», поскольку IV часть здесь представляет вариации на тему одноименной песни), квартет d-moll (во II части которого используется мелодия песни «Смерть и девушка»).

Одна из рондообразных форм, складывающаяся благодаря многократному включению рефрена в сквозную форму. Применяется в музыке со сложным образным содержанием, с изображением событий в словесном тексте.

Choral music

Композитор

Франц Шуберт

Жанр

хоровые

Страна

Австрия

Со школьных лет Шуберт сочинял также хоровую музыку: духовные произведения, светские кантаты, много хоров и ансамблей для бытового музицирования, в частности излюбленные в немецком и австрийском быту мужские хоры и квартеты (всего более 100). В хоровых сочинениях его индивидуальность выявилась слабее, чем в сольной песне и инструментальной музыке. Кроме того, здесь больше, чем в инструментальных партитурах, ощутимо недостаточное владение полифоническим письмом. И тем не менее и в этой области у него есть интересные достижения.

Художественный интерес представляют две мессы Шуберта — As-dur (1822) и Es-dur (1828).

Подобно Бетховену, Шуберт не интересовался культовым содержанием мессы. В двух названных шубертовских мессах совсем нет мистического настроения. Они пронизаны духом беспокойных исканий. Литургический текст местами трактован так вольно, что исполнение этих месс становится несовместимым с требованиями церковной службы. В обоих произведениях встречаются отдельные эпизоды, близкие психологическим романсам Шуберта. Образы и художественные приемы месс отличаются своеобразным, неповторимым характером.

Исключительно разнообразна по художественным замыслам и исполнительскому составу светская хоровая музыка Шуберта — произведения для мужского хора или ансамбля, хора a cappella, хора с сопровождением оркестра или фортепиано. Бесспорная историческая заслуга композитора заключается в том, что в эпоху, когда в светском искусстве господствовали сольное пение и инструментальная музыка, он сохранил прекрасные традиции национальных многоголосных ансамблей и, в известном смысле, подготовил хоровое начало будущей национально-романтической оперы Германии и Австрии.

Творчески значительны и оригинальны два хоровых «романса» Шуберта: «Песнь на свободе» на текст Caлиса (1817) и «Песнь духов над водами» на поэму Гёте, существующая в трех редакциях (1817, 1820, 1821, последняя с участием солистов и струнного оркестра). Эти произведения далеки от типа многоголосного ансамбля, распространенного в австрийском и немецком быту. Они не имеют прототипов в современном Шуберту искусстве. Посредством необычайной в хоровой музыке красочности гармоний, благодаря смелости и разнообразию модуляций, ритмической свободе Шуберт достигает поразительных психологических и эмоциональных эффектов. Иногда эти произведения сравнивают с хоровыми лирическими мадригалами эпохи позднего Возрождения.

Особый интерес представляет незаконченная оратория «Лазарь» (1819–1820).

Впоследствии Мендельсон, испытывая отвращение к вульгарным развлекательным требованиям современного оперного театра, обратился к оратории, чтобы воплотить в ней свои высокие музыкально-драматические идеалы. Шуберт пятнадцатью годами раньше проделал этот путь. Все, что влекло Шуберта именно как оперного композитора, он осуществил в первом действии своей незаконченной оратории. По сохранившимся эпизодам можно судить о том, как смело Шуберт предваряет в ней будущую музыкальную драму, опередив не только «Эврианту» Вебера, но и «Тангейзера» и «Лоэнгрина» Вагнера. Но уже во втором действии Шуберт впадает в привычный театральный стиль. Возможно, что осознание разрыва между уровнем первого действия и шаблонным характером последующих сцен побудило композитора отказаться от завершения своей «ораториальной драмы».

Поворот в области хоровой музыки произошел у Шуберта в конце жизни, после тщательного ознакомления с партитурами генделевских ораторий. Под их воздействием он написал героическую кантату «Победная песнь Мириам» на текст Грильпарцера (1828). Заинтересовавшись хоровой музыкой, Шуберт даже договорился с теоретиком Зехтером об уроках контрапункта. Произошло это, однако, буквально накануне смерти композитора, и новые замыслы его в области хоровой музыки остались невоплощенными.

В. Конен

Слайд 5 Помимо названных сочинений огромной известностью пользуются и другие

песни Шуберта, например, «Форель», или знаменитая «Серенада».

«Форель» — тонкая

вокальная миниатюра, в которой Шуберт воплощает образы природы, С удивительным

мастерством он рисует в музыке журчание чистого горного ручейка, в котором весело резвится форель. Поймать такую рыбку очень непросто: в чистой воде она видит опасность. Но рыбак тоже хитер. Чтобы поймать ее, он замутил воду ручейка.

Настоящей жемчужиной вокальной лирики является «Серенада» Ф. Шуберта. Это произведение — одно из самых светлых, мечтательных в творчестве Шуберта. Мягкая танцевальная мелодия сопровождается характерным ритмом, подражающим звучанию гитары, ведь именно под аккомпанемент гитары или мандолины пели серенады прекрасным возлюбленным.

«Лесной царь»

Поэтическая баллада Гете «Лесной царь» представляет собой драматическую сцену с диалогическим текстом. Музыкальная композиция опирается на рефренную форму. Рефреном являются возгласы отчаяния ребенка, а эпизодами – обращения к нему Лесного царя. Текст от автора образует вступление и заключение баллады. Взволнованные малосекундовые интонации ребенка контрастируют напевным фразам Лесного царя.

Возгласы ребенка проводятся троекратно с повышением тесситуры голоса и тональным повышением (g-moll, a-moll, h-moll), как следствие – возрастание драматизма. Фразы Лесного царя звучат в мажоре (I эпизод – в B-dur, 2-й – с преобладанием C-dur). Третье проведение эпизода и рефрена изложено Ш. в одной муз. строфе. Этим также достигается эффект драматизации (контрасты сближаются). Последний раз возглас ребенка звучит с предельным напряжением.

В создании единства сквозной формы наряду с постоянным темпом, четкой тональной организацией с тональным центром g-moll особенно велика роль фортепианной партии с остинатным триольным ритмом. Это ритмическая форма perpetuum mobile, поскольку триольное движение впервые останавливается лишь перед заключительным речитативом в 3 т. от конца.

Баллада «Лесной царь» была включена в первый песенный сборник Шуберта из 16-ти песен на слова Гете, который друзья композитора послали поэту. Сюда же вошла «Гретхен за прялкой», отмеченная подлинной творческой зрелостью (1814).

Слайд 4Баллада «Лесной царь»Совсем по-другому написана баллада «Лесной царь», Это уже

не просто песня, а драматическая сценка, в которой участвуют три

действующих лица: отец, скачущий на копе, больной ребенок, которого он везет с собой, и лесной царь. Баллада Шуберта рисует фантастическую картину: здесь и таинственный, окутанный мрачной мглой лес, и мчащийся сквозь этот лес отец с умирающим ребенком на руках, и фантастический образ грозного лесного царя, завлекающего в свое страшное царство бредящего ребенка.У каждого из героев баллады своя музыкальная характеристика. Напряженность, ужас, мольба звучат в словах ребенка, вкрадчивость слышится в речах лесного царя. Отец успокаивает своего сына.

Фоном, который объединяет все части целого, служит фортепианное сопровождение. Оно, подражая топоту, стремительной скачке копя, пронизывает всю балладу единым моторным движением. Заканчивается баллада трагической речитативной фразой рассказчика: «В руках его младенец был мертв». Эта баллада, благодаря реализму своих образов, является одним из самых впечатляющих произведений Шуберта,

Слайд 8«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»Цикл «Прекрасная мельничиха» написан в 1823

году, В нем раскрывается повесть о жизни, любви и страданиях

молодого мельника — подмастерья. Полюбив дочь своего хозяина мельника, юноша отдает ей всю силу своего первого беззаветного чувства. Но прекрасная мельничиха предпочитает ему смелого охотника. В тоске и горе молодой мельник хочет броситься в чистые воды ручья и на дне его найти последнее пристанище.Особой известностью из этого цикла пользуется песня «В путь». Во всем цикле большое значение имеет образ журчащего ручейка — верного друга и спутника юноши, В первой песне он как бы влечет юношу за собой в путь. На фоне этого журчания звучит простая, народная по характеру мелодия.Совсем другой характер имеет образ ручья в последней песне цикла — «Колыбельная ручья». Здесь ручеек убаюкивает молодого мельника, успокаивает в его страданиях.

Цикл «Зимний путь» появился спустя четыре года, в 1827 году. Он стал своеобразным продолжением «Прекрасной мельничихи». Но герой его — уже старый, одинокий, всеми покинутый странник. Он вынужден был уйти от той, которую любил, из-за своей бедности. Образ одиночества представлен здесь во множестве оттенков. И вновь рядом с пим природа. Но природа мрачная, зимняя — ветер, метель, каркающий ворон.Уже первая песня — «Спокойно спи» — вводит в новый круг переживаний героя. Он прощается со своей прошлой жизнью, надеждами на будущее. Впереди — долгий, безрадостный путь.Последняя песня цикла — «Шарманщик» — трагический, страшный, безысходный вывод из всего развития. В образе шарманщика — бездомного нищего бродяги как бы воплощена судьба художника, самого Шуберта. Не случайно весь цикл завершают слова автора: «Хочешь, будем вместе горе мы терпеть, хочешь, будем песни под шарманку петь?»