Библиография

- А. В. Иванов «Взгляд из Оркестра». 2004. (о работе с Евгением Мравинским) ISBN 5-9268-0295-4.

- Вспоминая Мравинского… Воспоминания, материалы, документы. Составитель Генриетта Серова. СПб., 2019. 400 с., илл. ISBN 978-5-8392-0707-3

- Цалобанова Вера. “Лёгкое, как миг, прикосновенье!” // Музыкальная жизнь. Критико-публицистический иллюстрированный журнал. 1995, № 1, стр. 16-17.

- Цалобанова Вера. Разнообразен мир творца… // Нева. Ежемесячный литературный журнал. 1995, № 7, стр. 232-233.

- Цалобанова Вера. Балетная школа Кларка. // Нева. Ежемесячный литературный журнал. 1996, 4, стр. 231-235.

- Цалобанова Вера. Балетная студия Кларка: танцовщик Николай Черкасов и поэт Евгений Мравинский. // Художественный вестник. Годовой российский историко-искусствоведческий журнал для любителей старины. 2019, вып. 6, стр. 159-176. ISBN 978-5-85902-175-8

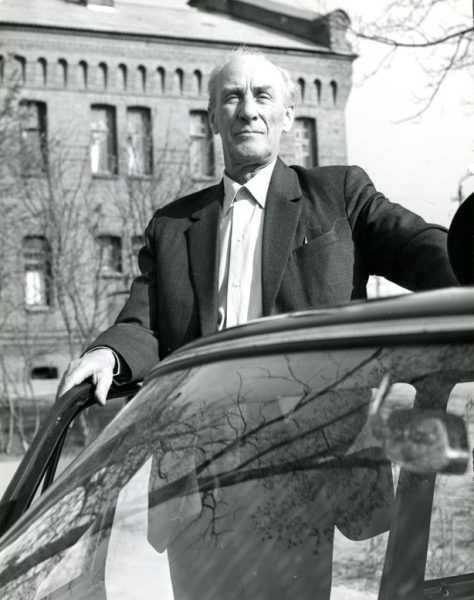

Биография

Родился в дворянской семье. Родственник Александры Коллонтай, певицы Евгении Мравиной (Мравинской) и Игоря Северянина.

В шесть лет родители стали обучать игре на фортепиано, брали его в театр на концерты оперной и симфонической музыки.

Учился во 2-й Санкт-Петербургской гимназии и на естественном факультете Петроградского университета, который бросил из-за невозможности совмещать учёбу с работой артистом миманса в Мариинском театре.

С 1921 года — пианист-аккомпаниатор в Ленинградском хореографическом училище, где досконально изучил сложную технику классического танца. В — 1931 годах — заведующий музыкальной частью училища.

В 1923 году занимался в хоровом техникуме при Ленинградской государственной академической капелле (ныне Хоровое училище имени М. И. Глинки). В —1931 годах учился в Ленинградской консерватории, сначала по классу композиции, с 1927 года стал заниматься на отделении дирижирования, где приобрёл технические навыки и умение работать с партитурой (педагоги по классу дирижирования Н. А. Малько и А. В. Гаук, курс гармонии и инструментовки прошёл у M. M. Чернова, полифонии — у X. С. Кушнарёва, композиции — у В. В. Щербачёва).

В 1932—1938 годах — дирижёр, в основном балетного репертуара, Мариинского театра (в 1935—1992 — Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова).

С 1938 года, после победы на Первом Всесоюзном конкурсе дирижёров в Москве, в течение пятидесяти лет — главный дирижёр Симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

В 1940 году дебютировал в Москве. После начала войны оркестр был эвакуирован в Новосибирск. Во время эвакуации оркестр дал 538 концертов. В сентябре 1944 года вернулся в Ленинград.

В 1939 году первым исполнил Шестую симфонию Д. Д. Шостаковича. Также первыми исполнены такие сочинения, как Шестая симфония С. С. Прокофьева, Симфония-поэма А. И. Хачатуряна. Провёл много премьер симфоний Д. Д. Шостаковича (Пятой, Шестой, Восьмой (посвящена дирижёру), Девятой и Десятой) и его оратории «Песнь о лесах».

Гастролировал с оркестром за рубежом: Финляндия (1946, где также встретился с известным композитором Я. Сибелиусом), Чехословакия (1955), ГДР, ФРГ, Швейцария и Австрия (все в 1956), Польша (1958), гастроли в семи странах Западной Европы, 34 концерта (1960). С тех пор оркестр выезжал на гастроли примерно каждые два года, в Западную или Восточную Европу (8 раз — в Австрии, 6 раз — в Японии). Последние зарубежные гастроли состоялись в 1984 году, а последний концерт — 6 марта 1987 года в Большом зале Ленинградской филармонии.

Среди записей — произведения Л. ван Бетховена, И. Брамса, А. Брукнера, Я. Сибелиуса, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, Ф. Шуберта, А. Онеггера. После 1961 года не делал студийных записей, все записи последующего времени сделаны на концертах (одна из важнейших студийных записей — три последние симфонии П. И. Чайковского — осуществлена фирмой Deutsche Grammophon в 1960 году).

В 1936—1937 и с 1961 года преподавал в ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 года — профессор.

Умер 19 января 1988 года. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.

Семья

- дед — Константин Иосифович Мровинский (1828—1917), русский военный инженер, генерал-майор, участник героической обороны Петропавловска-Камчатского (1854).

- отец — Александр Константинович (1859—1918), выпускник Императорского училища правоведения, состоял членом консультации при Министерстве юстиции, служил окружным юрисконсультом военно-окружного совета Петроградского военного округа, имел чин тайного советника.

- мать — Елизавета Николаевна (1871—1958), происходила из дворянского рода Филковых.

- дочь – Елена Евгеньевна Подлипнова (Гальслебен) (1926-2015).

- 1- я жена — Ольга Алексеевна Карпова (1903 —1990)

- 2- я жена — Инна Михайловна Серикова (1923—1964), музыковед, в 1960-х была художественным руководителем Ленинградской областной филармонии; скончалась в возрасте 41 года от рака костного мозга, похоронена на Богословском кладбище.

- 3-я жена — Александра Михайловна Вавилина (р. 1928), флейтистка и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, солистка Симфонического оркестра Ленинградской филармонии (1962—1989), профессор Санкт-Петербургской консерватории (с 1987), подготовила к изданию и опубликовала дневники Е. А. Мравинского.

- сестра отца — Евгения Константиновна Мравинская (1864—1914), оперная певица, солистка Мариинского театра в 1886—1900 годах под псевдонимом Мравина.

- сводная сестра отца — Александра Михайловна Коллонтай (1872—1952), российская революционерка, советский государственный деятель и дипломат.

- среди родственников — Игорь Северянин (1887—1941), поэт.

Семья

Дед — Константин Иосифович Мровинский (1828—1917), русский военный инженер, генерал-майор, участник героической обороны Петропавловска-Камчатского (1854).

Отец — Александр Константинович (1859—1918), выпускник Императорского училища правоведения, состоял членом консультации при Министерстве юстиции, служил окружным юрисконсультом военно-окружного совета Петроградского военного округа, имел чин тайного советника.

Сестра отца — Евгения Константиновна Мравинская (1864—1914), оперная певица, солистка Мариинского театра в 1886—1900 годах под псевдонимом Мравина.

Сводная сестра отца — Александра Михайловна Коллонтай (1872—1952), российская революционерка, советский государственный деятель и дипломат.

Телеграмма

Август 1963-го года. Жена Евгения Александровича – Инна Михайловна Серикова – смертельно больна. Прервав все свои гастроли и работу, Евгений Александрович ни на один день не покидает Ленинград. Оркестр уже находится в Кисловодске на летнем сезоне. И вот где-то в конце августа возникает необходимость для него все-таки приехать, хотя бы на неделю, в Кисловодск и продирижировать закрытие сезона.

Скрепя сердце, Евгений Александрович собирается в дорогу. Перед отъездом получает твердые заверения, что каждый день из Ленинграда будет телеграмма с подробным сообщением о состоянии здоровья Инны Михайловны. С этим он оставляет ее в Ленинграде.

Мы закрываем сезон. И вот в день отъезда из Кисловодска долгожданная телеграмма не приходит. Евгений Александрович ждет ее в течение целого дня и, так и не получив, садится в поезд и вечером уезжает в Ленинград. Все те из музыкантов, кто знает о том, что происходит в его семье, очень подавлены, знают, что телеграмма так и не пришла, и, естественно, думают о самом худшем.

Евгений Александрович почти не выходит из своего купе, ничего не ест. В общем, состояние его ужасно. Так проходят почти сутки, и где-то под вечер следующего дня мы прибываем в Харьков. Стоянка довольно большая, вагон быстро пустеет, все разбегаются по своим делам.

Я случайно задерживаюсь в дверях вагона и вдруг вижу следующую картину: по перрону двигается группа людей во главе с каким-то высоким железнодорожным чином и направляются явно к нашему вагону. Спрашивают:

Отвечаю:

Тогда с явным облегчением возглавляющий эту делегацию подает мне телеграмму, всю испещренную надписями “молния”, “правительственная” и прочее.

И группа тут же исчезает. Я остаюсь с этой телеграммой в руках в полном оцепенении. Я понимаю, что в ней может быть самое страшное, но я так же понимаю, что не отдать ее немедленно я не имею права и должен сейчас же идти в купе к Евгению Александровичу. Увидев меня на пороге, он тотчас понимает, что произошло и дрожащими руками начинает шарить вокруг себя в поисках очков. Не найдя их, тихо говорит мне:

Что мне остается делать? Я распечатываю телеграмму и уже в следующую секунду все становится ясно: ничего не произошло, просто замешкались, дома все то же, состояние больной не ухудшилось, ждут домой, как могут успокаивают. Евгений Александрович как-то мгновенно ссутуливается, руки безжизненно опускаются, и вот он, уже не таясь и не стесняясь, плачет, слезы неудержимо льются, он по-детски ладонями размазывает их по щекам.

И я вдруг чувствую, что имею право это видеть, что никогда не почувствует ко мне раздражения за то, что я был всему этому свидетель. У меня даже такое ощущение, что ему приятно делиться со мной этими слезами.

Это чувство доверительной любви к нему сохранилось у меня до конца его дней.

***

Изредка по вечерам я слушаю записи Евгения Александровича, сделанные в разное время с нашим оркестром. Стараюсь делать это не часто, чтобы сохранить то празднично-яркое ощущение события, которое всегда сопровождало наши с ним концерты.

Думаю, что, пока люди в нашем все более и более теряющем рассудок мире не разучатся слушать настоящую музыку, имя Мравинского не будет забыто.

Однако, чем дальше время отодвигает от нас образ Мравинского – человека, тем все больше начинаешь понимать трагическую реальность до боли щемящего чувства всей невосполнимости нашей общей утраты.

Александр Ильич Соколов

Кстати

EXEED и Московская консерватория объявляют новый Всероссийский музыкальный конкурс

Алексей Любимов даст в Санкт-Петербурге концерт памяти Евгения Мравинского

Фото с Ваном Клиберном и фантазия Кармен. Дневник 2-го дня Конкурса Чайковского

Арнольд Кац: «Дирижер — это профессия второй половины жизни музыканта»

Китайские слушатели раскупили все билеты на концерты Заслуженного коллектива России за месяц до выст…

Петербургская филармония отметит 120-летие со дня рождения Евгения Мравинского

Репетиция Гриши

Середина 60-х годов. Мой двоюродный брат Григорий Соколов, тогда еще школьник, делает свои первые шаги на большой концертной эстраде. Он должен выступить со вторым оркестром филармонии.

День концерта, как назло, совпадает с репетиционным днем Евгения Александровича в нашем оркестре. Репетиция начинается в 11 часов и заканчивается в 3 часа дня – значит, репетиция второго оркестра может начаться где-то не раньше четырех, и поэтому между репетицией и концертом времени уже почти не остается. Это, конечно, трудно.

Волнуется преподавательница Гриши – Лия Ильинична Зелихман. Огорчен сам Гриша, но поделать ничего нельзя – зал занят, репетировать можно только перед концертом. И вот я решаюсь на следующее предприятие.

Накануне концерта я встречаю Евгения Александровича, который только что приехал на репетицию, и обращаюсь к нему с просьбой:

В ответ я мгновенно слышу:

Евгений Александрович своими большими решительными шагами удаляется в свою артистическую комнату. Я уже проклинаю себя за то, что полез с такой необдуманной просьбой, понимаю, что из этой затеи ничего, конечно, не выйдет и огорченный возвращаюсь на сцену и продолжаю разыгрываться перед репетицией.

Минут за пять до ее начала ко мне подходит инспектор оркестра и говорит:

Ну, думаю, сейчас получу еще за наглость и отправляюсь к Евгению Александровичу. К моему большому изумлению Евгений Александрович начинает очень уважительно объяснять, почему он вынужден был мне отказать.

Говорит о том, что в психологическом отношении репетиционное время очень важно, что и музыканты, и дирижер живут по каким-то биологическим часам, двигать которые очень опасно для дела и это очень отражается на ходе работы – человек, настроенный репетировать утром, днем будет работать уже с совсем другим ощущением, что все это не каприз, что это чрезвычайно важно для дела. Поэтому я не должен ни в коем случае на него обижаться. Я, конечно, смущен таким поворотом событий гораздо больше, чем если бы получил выговор

Я, конечно, смущен таким поворотом событий гораздо больше, чем если бы получил выговор.

Неожиданно Евгений Александрович переходит на Гришины дела, начинает подробно расспрашивать о его занятиях, о его игре, о его будущем с большой заинтересованностью, говорит о том, что хотел бы когда-нибудь поиграть с ним, и вообще весь разговор заканчивается совсем в неожиданных для меня тонах.

После репетиции часа через три, когда Евгений Александрович уже уходит с эстрады, перед оркестром появляется инспектор и объявляет:

Всю жизнь пытаюсь решить для себя, какая воля абсолютна и истинна – та ли, которая лишь способна ломать, сокрушать и подчинять себе других, или та, которая хоть иногда с доброй человеческой мудростью способна подчинить себе вековую нашу человеческую гордыню.

Дмитрий Шостакович, «Песнь о лесах», 1949

«Победой кончилась война, // Вздохнула радостно страна, // Пришла победная весна» – строки оратории «Песнь о лесах» свидетельствуют о своем времени – и не только о нем – столь красноречиво, что комментировать их, наверное, излишне. «В Кремле зарей блеснуло утро, // Великий вождь в раздумье мудром // К огромной карте подошел» – можно только представить себе, с какими чувствами в 1949 году Шостакович, незадолго до того командированный в США представлять советское искусство, создавал музыку к этим стихам Евгения Долматовского, и с какими чувствами представлял премьеру Мравинский.

В этом обзоре запись «Песни о лесах» – единственная, чье техническое несовершенство очевидно, и тем не менее исполнение 1949 года говорит об авторе, дирижере и сочинении гораздо больше поздних, более совершенных исполнений. Запись уникальна и по другой причине – как единственная в дискографии Мравинского с участием хора и солистов-певцов. А вскоре после смерти Сталина все строки с его прямым и косвенным упоминанием были заменены на нейтральные, которые и можно слышать в большинстве записей. «О подвиге славном, о Родине непобедимой, // О счастье народном задумался наш вождь любимый. // И твердой рукой, водившей на подвиг полки, // Он красные с карты снимает флажки», – именно эти слова в 1949 году пел бас Иван Петров под управлением Мравинского, и именно их в более поздних записях нет.

Евгений Мравинский и Дмитрий Шостакович

Евгений Мравинский и Дмитрий Шостакович

По свидетельству современников, «Песнь о лесах» сам Шостакович «не выносил», относясь к ней как к выполнению социального заказа и возможному средству для снятия опалы. Несомненно, к оратории адекватно относился и Мравинский, за полтора года до ее премьеры защищавший Шостаковича на обсуждении «исторического постановления» в самых смелых и бескомпромиссных выражениях. Теперь настало время других слов: «Наш учитель, наш вождь и отец, полководец великих сражений, садовник грядущих садов». Понимая, чего стоит «Песнь о лесах», Шостакович и Мравинский были готовы платить эту цену за возможность будущих десятилетий творчества – и в исторической перспективе, несомненно, выиграли.

Временами оратория напоминает о подлинном Шостаковиче – и начало третьей части («Воспоминание о прошлом»), и драматургически идеально выстроенный переход к четвертой («Пионеры сажают леса»), где гул струнных становится тише, а духовые и переборы арфы обещают просветление, и четырехголосная фуга в финале. Кстати, своя «Песнь о лесах» есть и у Прокофьева: «На страже мира» на стихи Самуила Маршака, последняя из его кантат, появилась в 1950-м и принесла композитору шестую по счету Сталинскую премию. Мравинским она, увы, не записана, хотя и исполнялась под его управлением в 1952 году. «Оберегают жизнь твою, // И родину, и дом // Твои друзья в любом краю, // Их больше с каждым днем. // Они дорогу преградят // Войне на всей земле, // Ведет их лучший друг ребят, // А он живет в Кремле!» Могут ли не резать слух эти слова, прославляющие тирана, когда они положены на музыку дивной красоты? Оказывается, могут.

Пражский портсигар

Музыкальный фестиваль “Пражская весна” 1955 года. Ослепительным майским солнцем и неправдоподобно чистыми улицами встречает нас Прага. Чистота везде такая, что сделала бы честь нашим послеоперационным палатам, хотя урн почти нигде не видно. Бросить где-нибудь на тротуаре или мостовой бумажку или окурок так же немыслимо, как в концерте зааплодировать по окончании первой части симфонии.

Сигареты у нас еще не вошли в моду. Большинство из нас курит папиросы. И сразу возникает проблема – как избавляться от окурков? Нахожу простой выход: в портсигаре на одной половине держу папиросы, на другую под резиночку аккуратно складываю недокуренные “чинарики”.

После репетиции к группе музыкантов неожиданно подходит Евгений Александрович и спрашивает:

В ответ сразу протягивается несколько хорошеньких разноцветных коробочек с сигаретами. А надо сказать, что Евгений Александрович, будучи заядлым курильщиком, всегда предпочитал сигареты или папиросы самых простых и дешевых сортов.

Помню, когда-то были сигареты, которые назывались “Памир”, по-моему, самые дешевые. Вдоль пачки мимо грязно-серо-картонного пейзажа двигался бодрый турист с рюкзаком за спиной. Эти сигареты доморощенные острословы тех времен ласково называли “Нищий в горах”. Это был один из любимых сортов Евгения Александровича. Он предпочитал их всем “кентам”, “данхиллам”, “честерфилдам” вместе взятым.

Так вот, оглядев протянутые пачки, Евгений Александрович говорит:

Тут я, переполненный гордостью, вынимаю из кармана портсигар и с готовностью протягиваю его Евгению Александровичу. И, о ужас! На одной половине портсигара ровным рядом лежат папиросы, на другой – четыре или пять окурков. Физиономия моя мгновенно становится цвета бархатной обивки кресел нашего филармонического зала.

Однако Евгений Александрович со свойственным ему врожденным аристократизмом спокойно берет папиросу, закуривает, с наслаждением затягивается дымом, а затем говорит:

Игорь Стравинский, «Агон», 1968

«Агон» можно уверенно назвать самым радикальным сочинением в репертуаре Мравинского – он выделяется даже на фоне Бартока, Онеггера, Хиндемита и поздних Шостаковича с Прокофьевым. Последний балет Стравинского, написанный на стыке неоклассического и позднего периодов творчества композитора, сочетает черты обоих: с одной стороны, бессюжетный балет, не только продолжающий линию «Аполлона Мусагета» и «Балетных сцен», но и включающий сюиту старинных танцев. С другой, здесь применяются принципы серийной техники, а степень концентрированности некоторых эпизодов напоминает Веберна. И если в танцах звучат кастаньеты, имитирующая лютню арфа и даже мандолина, то последняя ассоциируется не столько с эпохой Людовика XIII, сколько с Серенадой Шёнберга. Полный состав оркестра задействован крайне редко, и все это, казалось бы, имеет мало общего с творческой натурой Мравинского, тяготеющей к эпико-драматическому симфонизму.

В то же время интерес маэстро к Стравинскому несомненен, а «Агон» – не менее яркое и остро индивидуальное сочинение, чем неоднократно исполнявшийся Мравинским «Петрушка». Но если в «Петрушке» используются самые разные выразительные возможности большого оркестра, в «Агоне» он чаще выступает как ансамбль солистов. В нем у Мравинского идеально слышен каждый инструмент, а хитросплетения ритмов так четки и продуманны, что в этом и ощущаются высшее вдохновение, полет, стремительность. Сарабанда, где скрипка солирует под дребезг ксилофона и аккорды меди, равно потрясает и тем, как она сочинена, и тем, как исполнена, – не говоря уже о Гальярде с арфой, мандолиной и флейтами, да, в общем, и о каждом номере. Результат – запись, идеальная для знакомства с «Агоном», с поздним Стравинским в целом и существенно расширяющая представления о творческом диапазоне Мравинского.

Бела Барток, «Музыка для струнных, ударных и челесты», 1965

В декабре 1961-го Мравинский впервые в СССР представил «Музыку» Бартока; в отличие от иных современных партитур, к которым маэстро обращался лишь однажды, «Музыку» он исполнял не менее пятнадцати раз, в том числе на гастролях ЗКР за рубежом и в Москве, где и сделана эта запись. C каждой из четырех частей все сильнее изумляешься тому, как это продумано, исполнено и зафиксировано. Звучание струнных в Andante tranquillo обретает объем настолько зримо, словно видишь в разрезе дерево, разрастающееся вширь годовыми кольцами. Подтверждая свое название, челеста при первом появлении отличается абсолютно неземным саундом – в первый момент даже сомневаешься, не наложилась ли на одну запись другая. Поражают струнные в Allegro – легкостью, остротой, снайперской точностью: если не знать года и места записи, можно подумать, что играют музыканты с опытом исторически информированного исполнительства.

Пиццикато на фоне переборов челесты просто волшебны, тогда как Adagio, напротив, отдает настоящей дьявольщиной. Апогей – финальное Allegro molto, где струнные поворачиваются другой стороной, накрывая слушателя мощным, плотным звучанием. Тем досаднее, что «Музыка» осталась единственным сочинением Бартока в репертуаре Мравинского. «Один из крупнейших интерпретаторов современной музыки» – такую неожиданную характеристику дал мэтру, говоря об этом исполнении, Геннадий Рождественский, на чьем счету мировых и российских премьер куда больше. В той же статье Рождественский вспоминает, как дважды участвовал вместе с Мравинским в зарубежных гастролях его оркестра: любопытно представить себе, как работали рука об руку два выдающихся дирижера, если знать, что их подходы к репетиционному процессу были, мягко говоря, противоположны.

Мравинский говорил по этому поводу: «Если бы я обладал талантом Рождественского, то царствуя, лежа на боку, дирижировал бы через день, не мучая себя бесконечными сомнениями в авторских замыслах. Я принужден так работать в силу ограниченности моих способностей». Словно отвечая на эти слова, Рождественский размышлял в одном из поздних интервью: «Быть гениальным интерпретатором (да еще и импровизатором) совсем не плохо. Такому артисту и тяжелая ежедневная работа вроде бы и не нужна… Да, сейчас преобладают индивидуумы, обливающиеся пóтом под гнетом многочасовых репетиций, – гора иной раз рождает мышь». Тем примечательнее, что сорока годами ранее Рождественский ставил Мравинскому в заслугу, среди прочего, «идеально организованный репетиционный режим». А уже в новом тысячелетии Рождественский два сезона был главным приглашенным дирижером того самого оркестра.

Сергей Прокофьев, Симфония № 6, 1967

Не самый очевидный композитор в репертуаре Мравинского – а между тем именно он впервые представил Шестую симфонию Прокофьева и позже исполнял десятки раз. Осенью 1947 года Ленинградская филармония провела фестиваль советской музыки к 30-летию революции, фактически ставший «акцией главного дирижера», по словам Екатерины Власовой. Мравинский провел большинство концертов, где звучали сочинения Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мясковского – тех, против кого будет направлена кампания 1948 года. Легко себе представить, насколько могла раздражать официальные круги Шестая симфония Прокофьева, впервые также исполненная осенью 1947-го в Ленинграде и вскоре попавшая в список «порочных произведений композиторов формалистического направления». Если награжденная Сталинской премией Пятая была по духу и абсолютно прокофьевской, и в то же время соответствующей победным настроениям 1944–1945 годов, Шестая оказалась трагической и безнадежной.

Это во всей полноте передают исполнения Мравинского, в том числе записанное в 1967 году: первые же ноты не обещают ничего хорошего – и не обманывают. Ощущение жути усиливают удивительные созвучия, напоминающие об «Огненном ангеле»: совсем не в русле «новой простоты» позднего Прокофьева. В середине пятой минуты – «смерть на взлете»: совсем недолгим оказывается ощущение выдоха, высвобождения, надежды. Образ маятника ассоциируется с «Золушкой», но совсем не на сказочный лад, и тема, которую дважды проводят деревянные духовые, беспросветно печальна. Ненадолго возникает образ марша, напоминающий уже о Шостаковиче: вся первая часть, что не очень типично для Прокофьева, развивается как бы нелинейно, будучи составленной из самых разных эпизодов, но Мравинский мастерски соединяет их в целое.

Вторая часть напоминает о лучших протяжных темах Прокофьева времен «Александра Невского» и «Здравицы», только звучат они тревожнее, как бы перебивая друг друга. Вновь поражают красотой соло деревянных духовых. «Маятник» звучит и здесь, оборачиваясь бодрым маршем, и ощущение ликования столь настойчиво подчеркнуто Мравинским, что сомневаешься: не обещание ли это надежды, тем более что третья часть начинается как будто весело. Правда, характер этого веселья все более судорожный, словно ликуют по приказу, а не от души, и мрачные настроения первой части звучат все настойчивее, в конце концов побеждая. Именно эту неотвратимость великолепно показывает Мравинский, тогда как в интерпретации финала, например, тем же Рождественским меньше трагедии и больше иронии. Удивительно и то, что Шестая закончена незадолго до катастрофы 1948 года, звуча мужественным ее предчувствием, и то, что среди симфоний Прокофьева именно она прочно вошла в репертуар Мравинского.